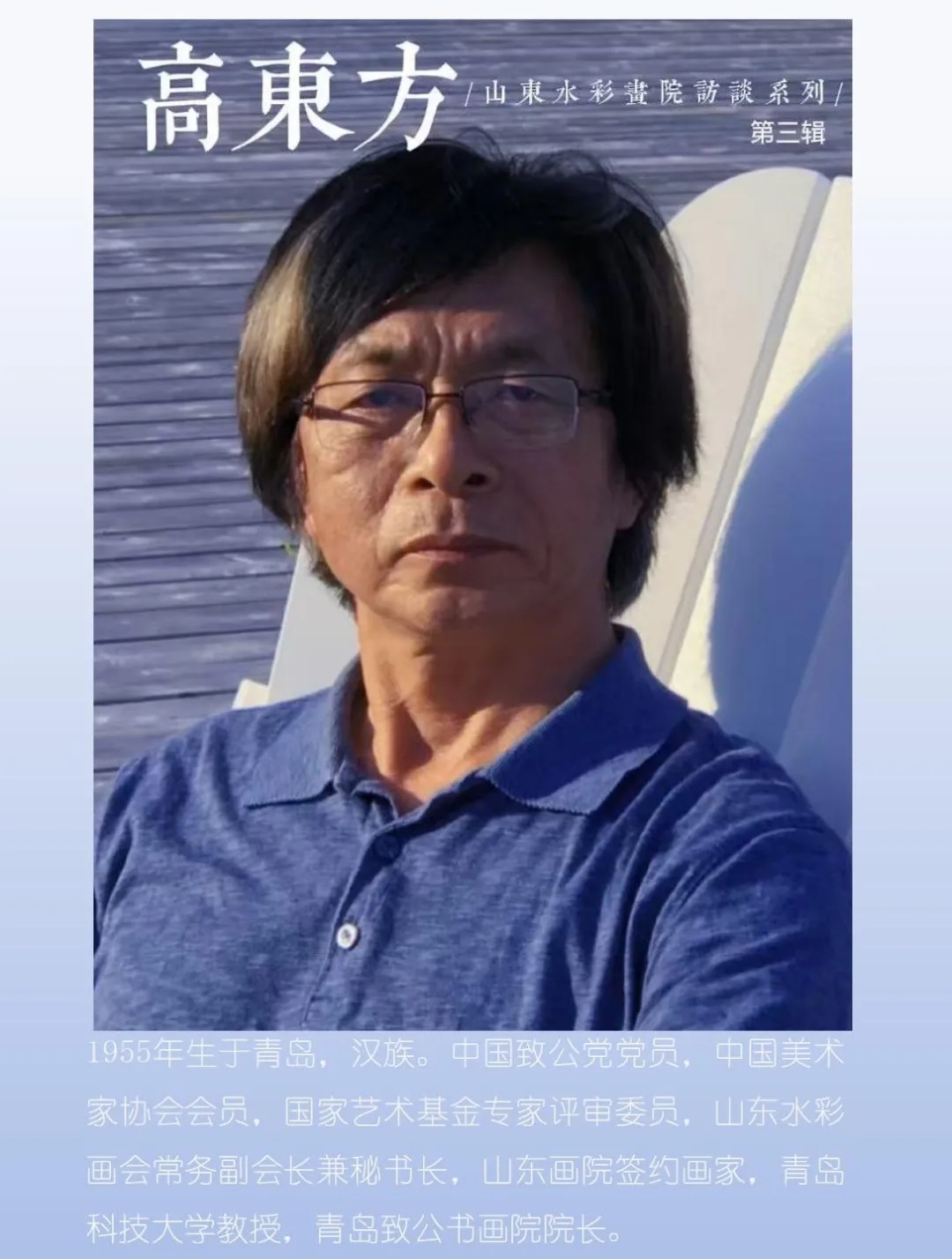

【水彩专栏】高东方访谈感记|行遍天涯意未阑,将心到处遣人安

行遍天涯意未阑,将心到处遣人安

《逆光》

在青岛观美美术馆二楼,有一幅高东方老师的作品,画的是月光照映下的海面,波光绸缪,历历闪耀,汇入迢迢无尽的远方。可以想象画家静伫于不眠的夜空中,一轮朗月,照澈画心,勾起那些与月亮有关的悠悠情思,“春江潮水连海平,海上明月共潮生”……也许还有那句有名的禅诗“千江有水千江月,万里无云万里天”。

这幅作品,从表达的角度看,手法朴素至极,而从文化心理的角度看,却极富诗意化的倾向。山海月明的情境,包含了民族文化精神的深层结构,澄明的空间撩拨起久远的生命情感信息,于超时空的永恒之境沉思、飞跃。借着画家深切的体验,人的思绪被引入到超越现实的天地境界,暂绝世务,一切烦恼和琐碎都在观看中被运载和超度。

从这里便可领略,高东方老师的水彩画带有中国文化的心灵境界、心源之美。画家的灵心慧性,随时于天时人世之上,拈出对于风光流转的感怀,唤起回声,又朝向未来。

《激浪》

采访前不久,高东方老师刚从北美写生回来,带着振奋的创作思考,为我们串联起东西方水彩画史,个人创作经验与研究方向,夹杂着一些写生趣事作为例举,讲到动情时,便稍作停顿,隐含着深婉精微却又不知该怎么说清的感觉集合。那种专注和热爱的力量,将一众听者毫无保留地吸纳进他的精神世界,跟随他或低沉或高亢的思绪一同起起伏伏。古人说:只可意会而不可言传,这些心际萦回往复的意趣,无法准确地言说,却能在画家的水彩作品中找到痕迹。

这也正是奇怪之处,那些被他兴奋地感知且不可抗拒地想要表达出来的风景,不知为何都发散着彻底的宁静和满足,激情的奔涌、意志的张力都沉潜了,于自然风景的段落,作智慧的观照、知性的反省。由此再去看高老师水彩画背后的意义越发显豁。虽然水彩媒介是西方的,但心理结构上暗藏着永不褪色的东方式的审美意趣。他调和了西方风景与东方山水之间的抒情原型,在技巧方式与文化质性之间,恰到好处地构建了水彩语言独具一格的文化范本,平淡、含蓄又极具厚味。

《云杉的家园》

心系一舟\生命止泊的港湾

在早期作品中,画家立意于表达现代工业的气势,清晨的港口阳光初升,海面雾气蒸腾,高大的船舶鳞次栉比、摩肩擦踵,仿佛被检阅的军队一样整装待发。光线穿透的间隙彼此映射,与耸立的桅杆、高楼构成纵横的节律,或隐或现于朦胧的水汽中,给人以敬而远之的威严之感。

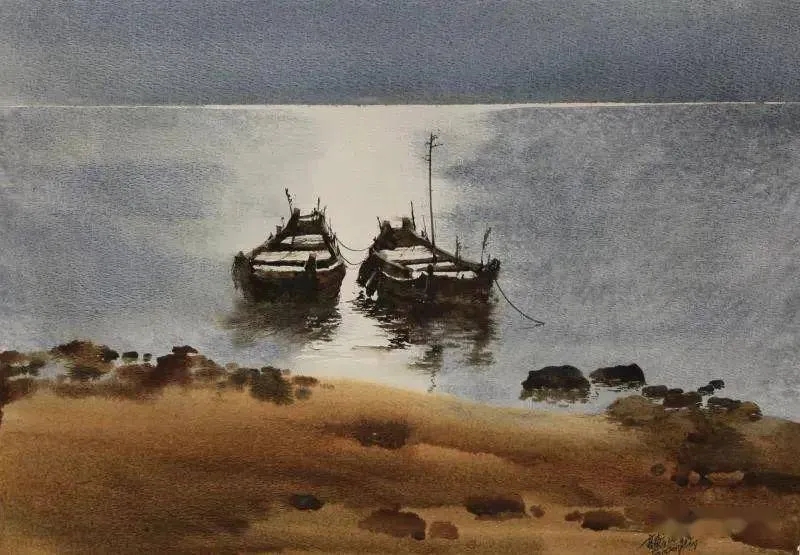

《泊》

画家汲汲探索海上空气氛围中耸立的船只,阳光的意义加强了画面的表现力度,获得了交响乐般的效果。然而,这种光影效果并不能满足画家深层情感的揭示。高东方并不打算以敏锐的思维抓取自然的一瞬,恣意地表达视觉印象的狂喜,也没有表现主义那样把意绪抖动的激情,转化为表现上的大开大合,他倾向于将热烈的现实、蒸腾的世界归入宁静,把思想与感觉持平,表达母题的内在意味——他要画的是心灵停泊的港湾。

《待航》

来来往往的船只被观照者深沉的本性所投射,不断借此抛出对人生的追问。当视觉印象落实于生命的感悟,大海和港口、湖泊与舟楫便具有了符号特征,与深藏在无意识深处的原始感觉互通有无。在很多作品中,高东方都有“孤舟独临世界”的意象,画一小船漂浮于茫茫江海中,舟之小与海之广形成巨大张力,零落飘摇,自然引发人们内心无所依凭的孤独、失落之感——人也与舟一样,孤行于天地之间,相对于杳邃的历史,相对于自然的基本力量,人的存在不过倏忽之间,微不足道。

《静泊》

这正是画家的心意,将我们带到宇宙时空的视角去看自己的存在,疏解“我执”。在其中一幅作品中,大海横陈延伸向天际,漂浮于海面的船只,超越了物质性的描述,与浪、与雾融为一体,晕染的形迹,苍茫混沌,撇尽现实而迈入不可分辨的虚化层面,好像来自虚无缥缈的世界,若隐若现,若来若去,似乎譬喻着,物质世界里并没有一个恒固不变、可以作为主宰的“我”,“我”无时不刻不在外在的环境中变换,唯有静观的“心”照临生命的宇宙,不随时光流逝。

《清晨的港湾》

画家以孤舟勘破流浪的幻境,又以孤舟涤荡淡淡的落寞,检阅生命的膂力。在另外的水彩作品中,画家描绘一只小船停泊在山海之间的沙滩上,虽然渺小、孤单,却被用心固定,无惧风雨潮涨,寂然自在。芦苇岸边,一湾瘦水,两只舟楫,凄清、荒寒之感油然而生“野渡无人舟自横”的哀伤,旋即又升起安住的踏实与理想的牵引,水逸舟闲,停歇有时,出发有时。也许是在告诉我们,人生虽如过客,但生命的意义汇入超越时空的自然意志中,心灵之舟就能得到存在的永恒,与无限安谧长存。

《岸》

山居之所\重归平衡的审美空间

与港口和船舶一样,“山居之所”同样成为高东方心灵止泊的寄托,其情感的内蕴始终贯穿着一种心灵的乡愁。如同古人常在山水画中用茅庐亭榭、寺院庙宇作为生命安顿的符号一样,画家在乡野间、山脚下寻找可供“宅心”的栓落。这种安顿并非来自背井离乡或行旅漂泊,而是人失却与自然的紧密联系,那种怅然若失、不自觉想要回归“帝乡”的冲动。在他的作品中,房屋或置于深林、或置于江边,视觉的瞥见凝聚为心灵空间,纵目一望,不知何居,与其说是用来确定人的位置,不如说是会同玄冥的特别安排。

《水道弯弯》

我们看到,视觉元素被组合到一个有序的结构中,其画面总体上分为近景、中景、远景,地平线几乎把画面一分为二,近景为“地位”多表现曲折的小路,平静的池塘,或溪涧环绕,或木栈入江;远景为“天位”多表现远山疏林,或天空辽阔,笔少染多。画家常常简略天空,而更加贴近大地,将近景处理得丰富饱满,而后把视线向远处集中,山影披着云雾的光辉,似有似无地浮现出来,又渐渐消失在天际之中,令人不知不觉走向了悠远。

《春绿》

中景为“人位”,人活动的世界,在画中占据微小的一环,通常只有几座孤零零的低矮房子,坐落在遥远的地平线或道路的尽头,具体而质实,成为“人生无何有之乡,广莫之野”的典型符号,与小船一样,人们可以在那里停歇、安住,在静绝尘氛、静无人烟的绝对时空,直面天地自然,寻找过去、未来、永久的个人的意义。

《右岸》

世界是一个开放的、无边无际的偶然整体,而人类创造艺术抵抗这种随机与偶然。视觉经验所能把握的总有上限,但以一种平稳的结构加以把握,便能恒久地贮存深长的意蕴。高东方以内心的秩序整合画面的空间序列,将西方风景画田园牧歌式的构图与中国山水画的平远构图结合一体,在自然的崇高中开辟出平缓静谧的天地。如其水彩之一,描绘了倪云林式一河两岸的构图,前景为林,中景为水,水边有屋,背靠大山。我们不必追问这个山村具体在何地方,这里面或许包含了画家的理想,包含了人们心中久久渴望的幽静。

《午后山峰》

因而,高东方的作品很少标注作为写生地点的“place”,不从实证的角度去记录这里有什么那里有什么,而是把存在的一部分收拢于画面,再造人可体验的空间“space”,地点是凝固的,而空间则蕴含了速度、方向和时间的变量,可以行动,可以到场。观看者如同站在画家的视角位眺望,从大地到远山、天空,视线一层层导向纵向远方,又从这一局部扩展到横向全景,如同卷轴从中间向两边延伸。画家不必表现一切,却达成了平行透视与可游可居的共振,人在其中被无边的感动拥抱着。

《水润江南》

物色微茫\气场感受的纸色转化

2005年,在高东方第一次个人展览上,宋守宏老师为展览做了主题发言,发言的最后一句,他振臂一呼:“写生万岁”!慷慨激昂的话语,不单单在指明画者的创作内核,或同道者惺惺相惜的价值认同,更是对创作真理的呐喊——运用感受自然的力量去画画吧,运用自己所掌握的能力去表现经验到的自然吧!

《冬韵》

高东方认为写生就是写出周游流动的“气场”,自然景色无时不刻不在发生变化,云雨雾气、光影变幻,这些没有实体的、无形的存在,散发出交互运动的潜在力量,是生命活力的源泉。写生就是激活对外部世界全知全能的感受,在超越物质的层次里会心默契,然后把这种全身心的综合感受表达出来。因而,画家每到一地,即与那里的植物、天气、山山水水展开对话,沿着山川、河流、草木、岩石,聚合当下的所有觉知,形成人与自然之间的一体感,以水彩的效应表达自然事物之间彼此相连的内在运动。

他的水彩画弥漫着不可见的元气,尤擅创造一种烟雨苍茫的氛围,也许与画家喜欢在清晨五点走进自然,摄获“气场”中隐隐的震颤有关,也许朦胧暗碧的色调是他略带忧郁的性格,薄暮霏微、阴晴不定之际,最能引发画家那份天然的敏感,恰如朱光潜在《谈美》中说“本来习见不以为奇的东西,让雾、雪、月盖上一层白纱,便见得很美丽。”氤氲的地带,流动着悄然变化的活力,将可见世界与不可见世界联结起来,形成一种模糊中的清晰,运动中的静谧,统一中的变化,贯通着古人似与不似的蕴藉之美。

《启航》

画家安住随观的洞察力,使一种语言的创造成为必然。他将感知到的“气场”,收敛在对材质的开发和使用上,于简洁的结构中表达微妙的色调变化、精微的质感,如徽派建筑上岁月留下的包浆,小船疏松的木质纹理,河边被冲刷光滑的岩石和依稀可见的痕痕青苔,借纸质与力行的节奏呈现不同物性的细微变化。他尝试用一种绵密的毛边纸作画,物象和空间变得舒展、松散,笔触的濡染表现空气环流的颗粒感,有时更重视飞白,有时更重视色韵,托于行迹,又超越了行迹,达到了形象与形态一致的鲜活感。

《潮汐》

高东方在媒介材料的探索上抱有极强的实验性,他每次外出写生,除了去当地的博物馆、美术馆,最喜欢的就是到画材店试各种水彩画纸。纸质的肌理可以显现笔触的韵味,使水色看上去是薄涂的,却并不单调。在一幅描绘海岸的水彩画中,前景是大面积的礁石,画家轻扫纸面,却能够不费力地显现石质的松疏,其上的附着物,海螺、藤壶以及涨潮时留下的印记,依稀可见,行迹中丰富的留痕,松灵毓秀,充当了中国画中笔法的作用,真切地呈现了某些物态特征。

《将军峰》

又如另一幅风景作品中,画家用心地表现了喀斯特地貌水流冲蚀与堆积形成的质感,细致缜密而又无所拘束,赋予画面意气、柔和的工夫,丝毫没有刻板的学究气。在沟通西方风景画与中国山水画之间,这种物质感的表达是最艰涩的地方,水彩画没有油画笔触的厚重,也没有中国画积累起来的笔墨。高东方以掌握的媒介优势,解决素描色彩、再现体积与气韵之间的矛盾关系,他会专门画一座山,或引入泥土、岩石,研究浓淡干湿、阴阳向背、凹凸深浅的表现,使材料的质感达到山水画中皴法那样的效力,即便没有中国画的笔墨,仍具有言有尽而意无穷的绘画效果。

《幽谷深潭》

余韵悠然\季节摩荡的时空流转

从港口、大海、巍巍太行、江南水乡、沂蒙山村、青岛城市风光,从乡村田园到世界各地,高东方的内心转向了无处不在的风景,随时都是生命的内觉,随处都是宽厚的观照。约翰·罗斯金在谈到拉斐尔前派时提到:“上帝只是人类幸福的第二来源,第一个是我们最容易忽略的——自然的美。”而在高东方的观念里,“自然就是神”。

《云天留迹》

西方追求自然崇高、升华、超越的精神,东方追求自然风神、钟灵、气韵的品格。高东方的水彩画把自然的美质放在生命的领会中,平等地渗透着西方的“神性”与东方的“灵韵”。他首先在青岛地域的底色中发现了这两种特质的交融,运用同一种表达方式画城市建筑,也画山野乡村,自由转换的连续变量,进而突破了人为切割的抽象概念,便也无所谓“东方性”还是“西方性”,或者说兼具了东西方以及那些无法用概念秩序代替的感知溢出。

《信号山下的府邸》

画家尤其喜欢在物候节气的交替里,作幕天席地之游,感受阴阳摩荡之势。枯木逢春、春柳绾地、秋雨漫漫、冬雪寒江,于四时之中寻觅生命真实。当初春的生命开始苏醒,田野的沉静之下涌动着压抑已久的渴望,土地松动、田野孽萌,画家尝试让黄绿之色直接在纸面互渗流淌,产生流光溢彩的效果。烟光薄暮,日色沙暄,夏日殷切地涌动着光灼,将山光水色的丰盛一同糅入深情的缱绻。一系列秋天的意象,有幽奥朗润之趣,表达时过境迁的怅惘和凋落时节的惜美之情。雪景完全归于寂寥,以“留白”表现雪的厚重,黑重的天空、枯树与一湾清水,在黑白的呼应中完成形象,完成自我。这些作品放在一起会有一种时空流转的感觉,画家亲历的时间转化为灵动的空间,通过观看的空间又回溯为时间的流动。

《阳光下的庭院》

高东方以平和的心态普照所到之地,或在冰封的原野中行走,在古朴的乡村踏歌而行,或对海滩熠熠生辉的晶石流连忘返……枯木、荒岩显示出经历风雨摧残的坚韧,传递着生命的价值;浪涛狂涌、崇岳莽原,收敛了锋芒,慈悲地对待它的来访者;小山幽邃、浅溪汀泓,常见的小景荡漾着轻轻飞旋的精神,平淡无奇的生活也能转述为人与天地的对话。自然万物的庞杂皆在画家静观中显露真质,透露着人生经历沉淀之后的“余韵”。

《花石楼》

正是从这里我们理解了“每一片风景都是一种心境”。高东方的很多作品描绘了不同地域的农家院落,散步的鸡鹅,散落的农作工具,散发着朴实温和的气息,每一处都是“数椽潇洒临溪屋,十亩膏腴附郭田。流水断桥芳草路,淡烟疏雨落花天。”一派陶渊明式的田居氛围,亦即华兹华斯说的“内陆”——隐蔽的乡村风景画。每个人都在某个地方见过类似的村庄、欣赏过璀璨的水面、树木的姿态,这似曾相识的亲近感,让我们想到自然的多姿多彩,泛起记忆中的美好。

《南泥湾老区》

梳理高东方水彩画的风格线索,会发现他几十年的创作历程,没有特别的跳跃或转折,如火如荼的现实生活、日新月异的科学进步、个性思想的蓬勃发展,丝毫没有引起画家表达上的波动,总是平缓地抒发某些特定的审美感受,可谓遗世而独立。他的心智质量使他一开始就抓住了文化意义的核心——回到内心,观照世界。随着时间的推移与修养的沉淀,高东方获得了一种内在的超越,即是艺术与自然贯通的心超越了世俗,抵达了更为神圣的地方。

《高原微风》

在这里,人与世界“共成一天”,绘画不再是自我的个体行为,而是与整个人类连接的“共创”,那些想象与行为的本能、经验与共享的心理情结、历史与文化构建的表意经纬,在画家的作品中交织聚合。尽管我们被成千上万的差别阻隔着,同时也被成千上万的同感凝结着,相异而又相同,正所谓“一月普现一切水,一切水月一月摄”。水月照现,天心通达,一切都是圆融自足,各得其所地呈现着自己的光芒。也许画家无意在画中寻求什么,我们却能从中找到生命可抵达的本源——此心安处是吾乡。

《航迹》